Содержание

- МРТ мягких тканей - что это значит

- Какие патологии мягких тканей видно на МРТ?

- МРТ мягких тканей, что входит в процедуру

- Когда назначают томографию мягких тканей?

- Показания для проведения МРТ мягких тканей шеи

- Когда назначают МРТ мягких тканей лица

- Когда назначают МРТ мягких тканей ягодиц

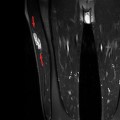

- Показания к проведению МРТ мягких тканей бедра